Gespräche mit Frauen in Nepals Hinterzimmern

Für meine Reportage über Frauen, die während des sogenannten Bürgerkriegs in Nepal Gewalt erlebt haben, habe ich die Ich-Form gewählt. Damit mache ich meine persönliche Annäherung an das Thema transparent. Einblicke in die Arbeit feministischer Friedens- und Menschenrechtsorganisationen haben mir diese Perspektive eröffnet.

Es ist früher Nachmittag, als ich Sita (Name geändert) treffe. Von vorneherein ist klar, dass wir über das nicht sprechen werden, weswegen wir zusammengekommen sind. Ab und zu gehe sie putzen, erzählt sie. Ihre Tochter würde gerne die weiterführende Schule besuchen. Doch der Fußweg dauert zwei Stunden und das Geld für den Bus kann sie nicht aufbringen, schon gar nicht die 50 Euro, um ein Fahrrad anzuschaffen.

Eine Stunde später überrascht sie mich, wie es doch aus ihr herausbricht. Ständig habe sie Druck und Schmerzen im Kopf. Nachts kann sie nicht schlafen. Jedes Aufstehen verursache Schwindelgefühle. Sie brauche eine Operation am Unterleib. Doch das Fahrrad für ihr Mädchen sei wichtiger. Auch fünf weitere Frauen sind aus den Dörfern gekommen. Alle paar Wochen treffen sie sich in dem Raum. Manchmal seien sie zu zehnt. Nachdem Sita von sich geredet hat, erzählen die anderen auch. Eine der Frauen sagt, die Schmerzen seien so stark, dass sie nicht lange sitzen könne. Jede halbe Stunde steht sie auf, geht nach draußen, kommt wieder herein.

Bikash Basnet übersetzt und moderiert. Während des Studiums ging er auf die Straße, demonstrierte für das Ende des Bürgerkriegs und wurde dafür inhaftiert. Jetzt arbeitet er bei der Menschenrechtsorganisation Advocacy Forum Nepal für die Interessen von Sita, ihrer Freundinnen und tausenden weiteren Überlebenden – unabhängig davon, durch welche Kriegspartei sie Gewalt erlitten haben.

Mit Unterzeichnung des Friedensabkommens im November 2006 endete der zehnjährige gewaltsame Konflikt. Eine Wahrheits- und Versöhnungskommission wurde eingerichtet. 63.718 Beschwerden von Landraub, Folter, Mord sind dort registriert. „Kein einziger wurde bisher behandelt“, merkt Bikash an. 314 der dokumentierten Fälle, also weniger als ein halbes Prozent, beziehen sich auf sexuelle Gewalt. Die Frauen im Raum haben ihr Leid nicht zu Protokoll gegeben. „Ich glaube nicht, dass die Behörden die Vertraulichkeit wahren“, sagt Sita leise, „im Gegensatz zu anderen Überlebenden können wir nicht darüber sprechen, was passiert ist.“

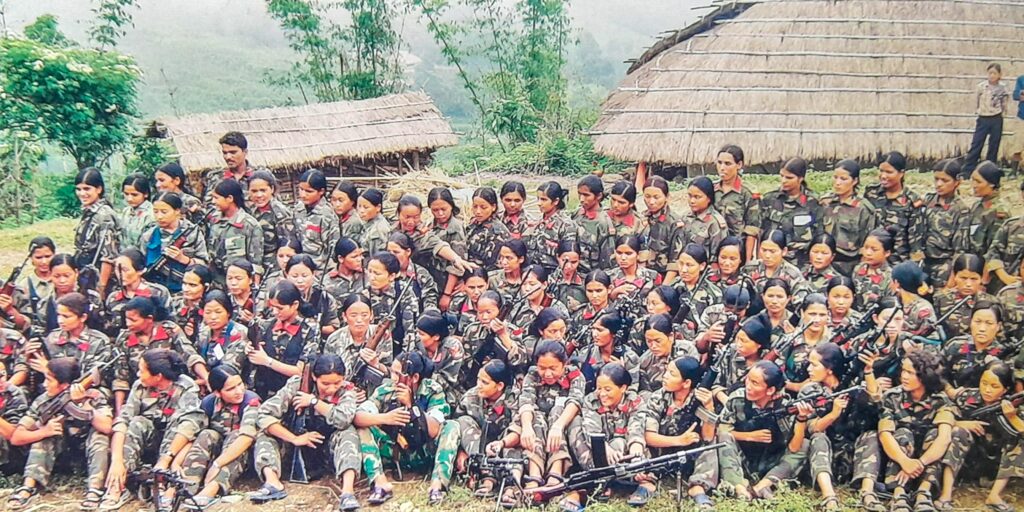

Der gewaltsame Konflikt zwischen der Regierung Nepals und der militanten maoistischen Volksarme dauerte von 1996 bis 2006. Die Zeit war gekennzeichnet von Massakern, Entführungen, Vergewaltigungen und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mehr als 17.000 Menschen starben. Das erklärte Ziel der Rebellion war es, die Monarchie zu stürzen und eine Volksrepublik zu errichten. Forciert wurde der Aufstand von Frauen sowie indigenen Bevölkerungsgruppen und Dalits, die einen gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft forderten. Eine gewaltfreie Demokratiebewegung erwirkte die Abdankung des Königs. Damit war der Weg frei für ein Friedensabkommen, mit dessen Unterzeichnung am 21. November 2006 der gewaltsame Konflikt endete.

Soziales Stigma

„Die meisten Frauen, die Vergewaltigungen erlebten, haben nicht einmal ihren Ehemännern und engsten Familienangehörigen von ihren Qualen erzählt“, gibt Susan Risal ihre Erfahrungen wieder, „sie wollen nicht riskieren, dass ihre Familien daran zerbrechen. Der Körper der Frau wird als Eigentum der Familie angesehen. Vergewaltigung bedeutet soziales Stigma für die Frau.“ Susan war Buchhalterin, hörte die Geschichten von hunderten Frauen, und machte ihren Doktor in Friedens- und Konfliktforschung über ihre Schwestern, die im Bürgerkrieg Gewalt erlebt haben. Jetzt leitet sie die Friedensorganisation Nagarik Aawaz.

Die politische Einflussnahme von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren in Nepal wie Nagarik Aawaz, Advocacy Forum und der Organisation Women for Human Rights führte 2022 zur Verabschiedung des zweiten Nationalen Aktionsplans „Frauen, Frieden, Sicherheit“ unter der UN-Resolution 1325. Darin erkennt der Staat erstmals sexualisierte Gewalt während des Bürgerkriegs als Menschenrechtsverletzung an. Die Regierung von Nepal verpflichtet sich damit, vor Ort wie international, dass die betroffenen Frauen Behandlung und Wiedergutmachung erhalten. Sita und ihre Freundinnen schöpften ein wenig Hoffnung – und blieben skeptisch.

Der Aktionsplan „Frauen, Frieden, Sicherheit“

Die Regierung erließ ein Rundschreiben an die Kommunalverwaltungen. Sie sollten Anträge sammeln, um den Überlebenden sexueller Übergriffe Hilfe und Entschädigung zu gewähren. Auch hier stellen Sita und hunderte weitere Frauen die Frage nach Vertraulichkeit bei den Behörden. Frauenorganisationen drängen auf bessere Lösungen und die Geheimhaltung, zum Beispiel, indem betroffene Frauen Anträge anonymisiert stellen, und eine Psychologin oder Ärztin zusammen mit einem Mitglied der lokalen Frauengruppe deren Gültigkeit bestätigt.

Der Aktionsplan gilt für drei Jahre. Daher wollten die Frauen ihre Rechte auch gesetzlich verankert sehen. Regierung und Rebellen vereinbarten im Friedensabkommen ein Gesetz zur Übergangsjustiz. Das nationale Parlament verabschiedete es im Jahr 2014 – ein Meilenstein zur Wahrheitsfindung und Wiedergutmachung. Doch es enthielt Lücken, unter anderem ermöglichte es Straffreiheit für Menschenrechtverletzungen während der Zeit der Gewalt. Nepalische Menschenrechtsorganisationen machten Eingaben beim Obersten Gericht. Das forderte Nachbesserungen. Jahre gingen ins Land. Die Menschenrechtler:innen und Überlebenden der Gewalt ließen nicht locker, bis das Justizministerium eine Gesetzesnovelle erstellte. Anschließend erkämpften sie in den Parlamentsausschüssen Verbesserungen des Entwurfs, sodass er internationalen Menschenrechtsstandards näher kommt. Im August 2024 verabschiedete das Parlament das Gesetz mit großer Mehrheit. Zum ersten Mal bezieht es Überlebende sexueller Gewalt ein. Es sichert ihnen Wege zu Entschädigung zu und unterbindet Amnestie für Vergewaltigungen sowie andere Formen schwerer sexueller Gewalt. Jetzt kommt es darauf an, wie das neue Gesetz umgesetzt wird. Verbände der Überlebenden werden dies gemeinsam mit Menschenrechtsorganisationen sorgfältig beobachten.

Anerkennung des Überlebenswillens

Frauen aus allen 77 Distrikten des Landes treffen sich einmal im Jahr in Kathmandu, organisiert durch Women for Human Rights. Die Frauenrechtsorganisation gestaltete 2024 ein Mahnmal, welches das Leid und die Überlebenskraft der Frauen, die im Bürgerkrieg sexualisierte Gewalt erfahren haben, erstmals in Nepal öffentlich anerkennt. Aus jedem Distrikt brachten die Frauen Erde in die Hauptstadt mit. In dieser wachsen nun hunderte bunte Blumen, rund um die weibliche Figur, die ihr aufrechtes Gesicht und ihre ausgestreckte Hand in den Wind hält.

Ziviler Friedensdienst

Dreieinviertel Jahre lang durfte ich in Nepal die Standhaftigkeit lokaler Menschenrechts- und Friedensorganisationen miterleben. Mit vergleichsweise wenig Unterstützung haben sie ein Netzwerk von Überlebenden aufgebaut, leisten psychosoziale Beratung, nehmen spürbar Einfluss auf politische Entscheidungen zur Aufarbeitung des Bürgerkriegs. Sie schulen lokale Multiplikator:innen in Versöhnungsarbeit. Sie bringen Überlebende beider Seiten der Gewalt zusammen. Sie unterstützen Frauen bei ihrer Selbstorganisation, wenn sie für ihr Recht auf Nahrung eintreten oder lokale Friedensmuseen initiieren.

Der Zivile Friedensdienst ist ein Programm für Friedensförderung in Krisenregionen der Welt. Er unterstützt ein langfristiges Engagement für Menschenrechte, Gewaltprävention und die Lösung von Konflikten. Dafür arbeiten rund 450 lokale, meist zivilgesellschaftliche Organisationen mit neun deutschen Friedens- und Entwicklungsorganisationen zusammen. Deren Friedensfachkräfte, in Konfliktanalyse, gesellschaftlichen Dynamiken und gewaltfreien Methoden geschult, sind aktuell in 44 Ländern tätig. Die KURVE Wustrow ist eine der Trägerorganisationen. Sie kooperiert mit Partnern in Nepal und sechs weiteren Regionen. Das Programm wird durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.

Immer wieder bringen Susan, Bikash und die lokalen Menschenrechtsorganisationen öffentlich zum Ausdruck, wie wichtig das Programm des Zivilen Friedensdienstes für sie ist: die fachliche Qualifizierung und Beratung ihrer Mitarbeiter:innen, die Förderung durch das deutsche Entwicklungsministerium (BMZ). Denn es gibt sehr wenig internationale Unterstützung für diese Friedensarbeit. Als Landeskoordinator der deutschen Organisation KURVE Wustrow wohnte ich in Kathmandu. Mitarbeiter:innen der Partner-NGOs nahmen mich mit in den westlichsten Distrikt und den östlichsten, in manches Hinterzimmer. Das Geschichten-Erzählen ist für viele Frauen ein Akt des Widerstands. Für Susan und auch mich ist es eine Form der Solidarität mit allen, die während des Krieges sexuelle Gewalt erlitten haben und in sogenannten Friedenszeiten erleiden.

Ausbruch aus der Gefangenschaft

Die Sonne ist bereits untergegangen, als Susan mich zu dem Treffen mitnimmt. 18 Frauen sitzen im Kreis. Rima (Name geändert) steht auf. Auch ihr Körper war Schlachtfeld. Es war im Jahr 2005. Nepalische Menschenrechtler:innen führten Geheimgespräche mit maoistischen Rebellen, politischen Parteien und der Regierung, um die Gewalt zu beenden. Doch in den Dörfern sprachen noch die Waffen. „Soldaten der königlichen Armee verhafteten mich“, erzählt Rima, „und brachten mich in eine Militärbaracke. 14 Monate lang wurde ich gefangen gehalten und fast jede Nacht von Armeeangehörigen vergewaltigt.“

Zu diesem Zeitpunkt war sie 14 Jahre alt. „Als ich nach dem Friedensvertrag freikam, verheirateten mich meine Eltern. Ich bekam eine Tochter. Doch mein Gesundheitszustand war katastrophal. Mein Mann und seine Familie unterstützten mich nicht“, fährt sie fort. „Ich ging zurück zu meinen Eltern, baute mir ein kleines Haus neben ihrem, und fühlte ich mich weiterhin wie im Gefängnis.“ Die Menschen in ihrem Dorf schauten auf sie herab, „für das, was ich getan hatte“. In einem Nebensatz entlarvt sie die verdrehte, patriarchal geprägte Moral. „Ich weinte alleine in meiner Hütte, hörte Revolutionslieder und nahm täglich fünf Schmerztabletten.“

Rima redet ohne abzusetzen, mit ruhiger Stimme. Man vergisst fast zu atmen. „Lakshmi kam“, eine Psychologin von Nagarik Aawaz, „doch ich wollte mit niemandem sprechen“. Die Organisation lud sie zu einem Training mit anderen Frauen ein. „Ich ging hin, konnte nichts sagen, heulte die ganze Zeit. Nach einem Jahr begann ich, mich zu verstehen, mein Leben zu lieben, mein Kind, die Menschen in meinem Dorf. Ich realisierte die Bedeutung mentaler Gesundheit, lernte glücklich zu sein, auch wenn ich nicht genügend Essen hatte.“

Nagarik Aawaz nahm sie als Friedens-Moderatorin in ihr Team auf. „Von meinem ersten Gehalt kaufte ich mir goldene Ohrringe“. Ein fast unmerklicher Ruck geht durch ihren Nacken und Rima hebt leicht ihren Kopf. „Von dem nächsten begann ich eine Schweinezucht. In unseren Dörfern moderiere ich die Treffen der Frauengruppen. Wir organisieren Saatgut, kümmern uns darum, dass es bei der Bewässerung gerecht zugeht und ebenso bei der Verteilung von Schulstipendien an Mädchen“, sagt sie. „Der Staat hat für uns nichts getan, nur die NGOs.“ Zum Schluss enthüllt sie: „Für die nächsten Gemeinderatswahlen habe ich mich als Kandidatin aufstellen lassen“. Nach ein paar Wochen erfahre ich, dass sie gewählt wurde.

Der Autor und Fotograf Peter Dietzel war von Januar 2021 bis Februar 2024 als Friedensarbeiter für die KURVE Wustrow in Nepal tätig.

Veröffentlicht in SÜDASIEN 3/2024