Begegnungen im Oktober 2024 in Dhaka

Ein Volksaufstand, angeführt von Studierenden, stürzte am 5. August 2024 die Regierung von Bangladesch. Die Premierministerin Sheikh Hasina sowie viele Minister:innen und Funktionäre:innen ihrer Partei, der Awami League, flohen ins Ausland. Auslöser der Erhebung war eine Quotenregelung, der zufolge dreißig Prozent der staatlichen Stellen für Angehörige der „Freiheitskämpfer“ des Unabhängigkeitskriegs von 1971 reserviert sein sollten, also vor allem für Menschen aus dem Umfeld der Awami League. Zehntausende Studierende protestierten gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts, das Quotensystem wieder einzuführen. Die Regierung ging mit massivem Einsatz von Polizei, Armee und paramilitärischen Einheiten, die in die Menge schossen, gegen die Demonstrierenden vor. Hunderte starben, ebenso unbeteiligte Menschen. Als Folge schlossen sich weite Teile der Bevölkerung den Protesten an. Sie wurden zu einer Bewegung gegen Sheikh Hasina und die Awami League, die seit 15 Jahren an der Macht war und dabei häufig politische Gegner und Dissident:innen verhaften, foltern oder verschwinden ließ. Nach dem Sturz der Regierung löste die Armee das Parlament auf. Zum Chef der Übergangsregierung ernannte es den 84-jährigen Wirtschaftswissenschaftler Muhammad Yunus, der für die Skalierung des Konzepts der Mikrokredite den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Peter Dietzel sprach mit verschiedensten Personen über ihre Sicht auf die Situation im Land.

„Allah hat mich beschützt“

„Eine traurige Zeit“, sagt Belal (alle Namen der Gesprächspartner:innen sind geändert, um ihre Anonymität zu wahren), „seit elf Monaten bin ich bei der Polizei“, noch in seiner Ausbildung sei er in große Herausforderungen geworfen worden. „Kollegen sind gestorben“, antwortet er auf Nachfrage, „niemand, den ich persönlich kannte“. Er ist ungefähr 22 Jahre alt. Seine Augen wandern unruhig hin und her. „Doch mein bester Freund, mit dem ich das Zimmer an der Polizeiakademie teile, war im August inhaftiert.“ Nach einer kurzen Pause fügt er an: „Jetzt ist er wieder frei.“ Dann: „Mir ist nichts passiert, Allah hat mich beschützt“. Es ist offensichtlich, dass er nicht weiter sprechen möchte.

„Jetzt ist die Situation besser“

„Das wird derzeit nicht genutzt“, sagt Asim (55), als er mit seiner Motor-Rikscha am ehemaligen Büro der Premierministerin vorbeifährt. Er komme aus Kurigram, plaudert er, dem hohen Norden, und lebe seit 40 Jahren in Dhaka. Eigentlich würde er gerne in Italien in der Landwirtschaft arbeiten, doch die zehntausend Euro, die er dafür aufbringen müsse, habe er nicht. „Ab dem 1. August bin ich jeden Morgen um sechs Uhr zu den Plätzen gefahren, an denen Demonstrationen angekündigt waren“, erzählt er, „und brachte Studentinnen und Studenten mit Kugeln im Körper in nahegelegene Krankenhäuser.“ Das sein Beitrag zum Aufstand gewesen. Ungefragt begründet er sein Engagement: „Die Politiker haben Millionen von Taka auf ihre Konten im Ausland geschafft. Unser Land blutete.“ Nun käme wenigstens einiges von dem Geld zurück: „Jetzt ist die Situation etwas besser“, meint er.

„Die Student:innen haben keine Kenntnisse, was Gewaltfreiheit bedeutet“

„Es musste ja kommen“, sagt Akash (60)., und fährt fort: „Dieses Jahr oder nächstes, im Sommer oder Herbst, ausgelöst durch diesen Anlass oder jenen, es war unausweichlich. Die Menschen sehnten sich nach Veränderung. Sie wollten das Awami League System loswerden“. Der Mitarbeiter einer lokalen Entwicklungsorganisation benennt die Korruption, die Machtfülle samt der rigiden Kontrolle aller gesellschaftlichen Bereiche, die massive Beschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, welche breite Teile der Bevölkerung satt hatten. „Wir waren frustriert“, lässt Akash seinen Gefühlen freien Lauf: „Jetzt, zwei Monate nach dem Sturz der Regierung, sind wir noch mehr frustriert. Es geht nicht voran und ist nicht erkennbar, in welche Richtung.“

Die Verwaltung habe zu viel Einfluss auf die Übergangsregierung, meint er. Sehr rasch, nachdem diese an die Macht kam, habe sie tausende Beamte befördert, zu Staatssekretär:innen, Unterstaatssekretär:innen, Abteilungsleiter:innen und so weiter. „Die Beamten machten geltend, sie wären von der Awami League benachteiligt worden“, erläutert er, „dabei sind etliche von ihnen bekanntermaßen sehr korrupt, haben für unser Gemeinwohl nichts geleistet.“ Es hätte anders laufen können, ist es überzeugt: „Die Regierung hätte zunächst ihre Kompetenz und Performance auswerten sollen, und auf dieser Grundlage nach ein paar Monaten Beförderungen aussprechen. Jetzt beeinflussen diese Beamten den Prozess der Strukturreformen in ihrem Interesse.“ Akash leitet seit vielen Jahren eine gemeinnützige Organisation mit über eintausend Mitarbeiter:innen. In sechs ländlichen Distrikten erreichen diese mehr als drei Millionen Menschen über Bürger:innen-Dialoge zur Verbesserung der Gesundheitsdienste, der lokalen Rechtssituation und des Wassermanagements.

Nach Akashs Beobachtung ruft die Regierung Kommissionen ein, die in bestimmten Bereichen Reformvorschläge ausarbeiten sollen, und löst sie nach einiger Zeit wieder auf, ohne dass erkennbar ist, weshalb. Es werde nicht transparent gemacht, wie der Reformprozess laufen soll, wer beteiligt wird, und wann. Und er schiebt nach: „Zuvor haben Leute der Awami League Wegezölle erhoben, an Bushaltestellen und an den Boots-Anlegestellen der Flüssen. Sie griffen beliebig auf öffentliche Ressourcen zu“. Als Beispiel aus seinem Distrikt nennt er die Gewinnung von Sand aus den Flüssen. „Zwei Tage nach dem Sturz der Regierung übernahmen das Leute der BNP oder anderer Parteien“, stellt er fest: „Die Menschen haben gewechselt. Das System ist geblieben.“

Für Akash ist klar: „Wir brauchen Politiker:innen, unser Land zu regieren. Wir brauchen sie auch für die jetzt notwendigen strukturellen Reformen. Jede Partei hat einen gewissen Rückhalt, eine Anhängerschaft in der Bevölkerung. Nicht alle Awami League Politiker:innen sind korrupt“. Es gäbe junge, fähige Leute, welche die Partei bereits seit einiger Zeit von innen reformieren wollten. Deshalb sollten alle Parteien in den Reform-Prozess einbezogen werden, ist er überzeugt. Bestimmte Parteien auszuschließen, würde zu neuen Verwerfungen und schließlich zu neuer Gewalt führen. Professor Yunus, der Leiter der Interimsregierung, sei ein Wirtschaftswissenschaftler und Banker mit einem eher autoritären Management-Stil, von oben nach unten, reflektiert er. „Die Bank verteilt Kleinkredite und sammelt die Rückzahlungen ein. Das ist kein partizipativer Ansatz, der Menschen befähigt, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen“, sagt er auf dem Hintergrund des langjährigen Studiums verschiedener Entwicklungsansätze und dreißigjähriger praktischer Erfahrung. Ebenso sollte die Übergangsregierung das ganze Spektrum zivilgesellschaftlicher Institutionen und Entwicklungsorganisationen mit ihren vielfältigen Erfahrungen in den Reformprozess einbeziehen. Jetzt sei nur ein kleiner Kreis von Gruppen beteiligt, jene, die den Minister:innen in der Regierung nahe stehen würden.

Auch im Distrikt Rajshahi, in dem Akashs NGO unter anderem tätig ist, „haben Student:innen im Juli und August Demonstrationen organisiert, zehntausende Menschen gingen auf die Straßen“, fasst er seine Beobachtung und Medienberichte zusammen, „die Proteste verliefen bei uns weitestgehend ruhig“. Mehr als 35.000 junge Frauen und Männer studieren an der Rajshahi Universität. „Mir ist der Tod einer Studentin bekannt“, sagt er, „doch ich weiß nicht mal, ob sie in Dhaka oder in Rajshahi starb.“ Nach dem Sturz sei ein zentrales Verwaltungsgebäude, das der Awami-Regierung unterstand, angezündet worden, auch das Haus des Parteichefs und einige Polizeistationen. Doch nach seinem Kenntnisstand ist kein Mensch zu Schaden gekommen.

Zu Beginn der nationalen Proteste im Juni hätten Sprecher:innen der Studentenbewegung dazu aufgerufen, keine Gewalt anzuwenden, stellt Akash fest, „doch eine klare Vorstellung davon, was aktive Gewaltfreiheit wirklich beinhaltet, hatten sie nicht. Mir ist auch nicht bekannt, dass es irgendwo Schulungen in gewaltfreien Methoden und Aktionsformen gegeben hätte“. Auch jetzt, im Reformprozess, habe er nichts davon gehört, dass Trainings in Konflikttransformation für Student:innen angeboten würden. Diese könnten jedoch deren Komitees befähigen, systemische Analysen und Akteurs-Mappings durchzuführen, kreative Lösungsideen für komplexe Konflikte auszuarbeiten und ihre Anliegen gewaltfrei zu kommunizieren.

Aktive Gewaltfreiheit ist eine Grundhaltung und praktische Handlungsform. Oft wird sie als dritte mögliche Reaktion auf Unrecht bezeichnet. Die anderen beiden sind die gewaltsame Konfliktaustragung und das Schweigen bzw. Zurückweichen. Das Konzept setzt auf gewaltfreie Methoden, um Konflikte zu bearbeiten und soziale wie politische Veränderungen herbeizuführen. Dabei wird bewusst auf physische wie psychische Gewalt verzichtet, stattdessen werden Dialog und ziviler Ungehorsam genutzt, um auf Missstände aufmerksam zu machen und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Diese Herangehensweise beruht auf der Anerkennung der Würde eines jeden Menschen, sowohl von der eigenen Konfliktseite wie der gegenüberstehenden. Aktive Gewaltfreiheit richtet sich gegen die Ursachen des Unrechts, nicht gegen die Menschen, die dieses praktizieren. Sie setzt sich für den Umbau der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systeme ein, die Gewalt möglich machen.

„Trainings in Gewaltfreiheit wären wichtig“

„Wenn demnächst irgendwann Wahlen stattfinden“, meint Sadia (32), „kann es sein, dass die Jamaat-e-Islami viele Stimmen erhält, auch von Menschen, die deren fundamentalistischen Ziele ganz und gar nicht teilen.“ Die Bevölkerung habe die Politiker der Awami League (AL) als sehr korrupt erlebt, ebenso die der Bangladesh Nationalist Party (BNP), welche vor der AL die Regierung bildete. Politiker der Jamaat würden in dieser Hinsicht als integer wahrgenommen. Also würden viele Menschen sagen: Lasst es uns mal mit denen probieren.

„Da ich immer Hidschab trage“, sagt die Ärztin und zeigt auf ihre enge Kopfbedeckung, „vermuten manche Menschen, dass ich zur Jamaat gehöre. Doch ich trage es aus familiärer Tradition. Meine Eltern haben sehr viel Koran und andere muslimische Bücher gelesen und unter anderem diese Konsequenz für sich und unsere Erziehung daraus abgeleitet.“ Als Studentin habe sie immer wieder mit Kommiliton:innen zu tun gehabt, die der Islami Chhatra Shibir angehörten, der Studentenorganisation der Jamaat-e-Islami. „Mich stört an ihnen, dass sie die eigene Art den Glauben zu leben als die einzig richtige sehen. Und anderen diese Sichtweise mit Absolutheitsanspruch und Druck aufdrängen wollen“, berichtet Sadia ihre Erfahrung, und fügt an: „Respekt gegenüber Andersdenkenden und ihren Werten, gegenüber anderen Religionen, ist für mich essentiell und macht mein Leben reich.“ Dann schiebt sie nach: „Bei manchen Shibir-Anhänger:innen hatte ich den Eindruck, dass sie nach und nach das eigene Denken verlernt haben, dass sie gehirngewaschen sind. Sie akzeptierten keine wissenschaftliche Erkenntnis mehr, nur noch ihren Islam“.

Während der Student:innenbewegung beobachtete Sadia, dass Gruppen der Islami Chhatra Shibir mit Schlagstöcken an Demonstrationen teilnahmen und Sicherheitskräfte angriffen. Das habe die Gewalt entscheidend befeuert. „Während meines Studiums, als ich im Studentenwohnheim wohnte“, erzählt sie, „sagten mir Shibir, dass sie gegen Gewalt seien. Als ich dann in deren Zimmer kam und jede Menge Schlagstöcke und ähnliches sah, antworteten sie, die hätten sie nur, um sich zu verteidigen, wenn sie angegriffen würden.“ Das steht Sadias Werten diametral entgegen: „Wenn jemand sagt, dass er Gewalt einsetzt, kann ich mich darauf einstellen. Doch wenn er kundtut, keine Gewalt anzuwenden, vertraut man dem Menschen. Das ist für mich besonders verwerflich, wenn man Menschen so täuscht.“

Sadia studierte Medizin, arbeitete zunächst als Ärztin im Krankenhaus. „Ich wollte jedoch nicht nur dem einzelnen Menschen helfen“, erklärt sie, „sondern die größeren Strukturen verstehen, die zu Krankheiten führen, und studierte deshalb noch Öffentliche Gesundheit.“ Seit über sechs Jahren ist sie in diesem Bereich in internationalen Organisationen tätig. „Aus diesem Interesse an den größeren Zusammenhängen“, sagt sie, „habe ich in den letzten Jahren auch Fortbildungen in Konflikttransformation und Gewaltfreiheit besucht.“ Im Juni hätten sie in ihrer Arbeitsgruppe begonnen, den Konflikt um die Quotenregelung, seine Hintergründe und die tiefer liegenden Bedürfnisse der Akteur:innen zu analysieren. Mit der Abschaltung des Internets durch die Regierung sei diese Arbeit zum Erliegen gekommen, dann sei sowieso alles turbulent geworden und jede:r sei absorbiert gewesen, sich durch die Ereignisse zu navigieren.

„Die Mehrzahl der Student:innen hat sich während der Proteste friedlich verhalten“, ist ihr Eindruck. Straßentheater, Märsche, öffentliche Statements wären friedliche Protestformen, Peace-Transparente wären zu sehen gewesen. „Doch ich habe nirgendwo wahrgenommen, dass Student:innen reflektiert und explizit Methoden aktiver Gewaltfreiheit praktiziert hätten“, sagt Sadia, „zum Beispiel dass sie mit Blumen auf Polizist:innen zugegangen wären, mit empathischem Respekt, dass sie Methoden eingeübt hätten, wie sie das Steinewerfen anderer Demonstrant:innen unterbinden, dass es Selbstverpflichtungen zu strikt gewaltfreiem Handeln gegeben hätte.“ Dann reflektiert sie: „Vermutlich hatte der Marsch zum Shahid Minar (dem nationalen Denkmal des Sprachenaufstandes 1952 in Dhaka) am 3. August und die Erklärung der Non-Kooperation mit der Regierung am ehesten Elemente aktiver Gewaltfreiheit, auch dadurch, dass tausende Familien mit Kindern teilnahmen.

Sadia hält es für wichtig, jetzt, da die Student:innen so motiviert und mobilisiert wären, Trainings in Konflikttransformation und gewaltfreier Kommunikation anzubieten. Sie sieht allerdings nicht, dass dies irgendwo passiert. Das würde jedoch die Komitees der Student:innen befähigen, ihre jetzige Rolle im Reformprozess besser wahrzunehmen. So könnten sie z.B. effektive Monitoring-Instrumente entwickeln, wie die Werte der Student:innenbewegung Eingang finden in Entwürfe für Gesetzesänderungen und neue Policies.

Konflikttransformation bezeichnet den Prozess, durch den Konflikte nachhaltig verändert werden. Sie grenzt sich von herkömmlichen Ansätzen wie der Konfliktlösung und des Konfliktmanagements ab, die meist darauf abzielen, Streitigkeiten und Kriege zu beenden oder zu minimieren. Erfahrungen zeigen, dass diese Ansätze zu kurz greifen, so bleiben Feindbilder wie Gewaltauslöser bestehen; nach Waffenstillständen sterben oft mehr Menschen als davor. Bei der Transformation geht es darum, die zugrunde liegenden Ursachen und Strukturen zu erkennen und neu zu gestalten. Ihre Methoden fördern ein verändertes Verhalten der Konfliktparteien und eine konstruktive Einstellung gegenüber dem Konflikt. Konflikttransformation macht die Grundbedürfnisse aller Parteien bewusst, eröffnet Räume zur Heilung der Wunden und zur Versöhnung der bisherigen Feinde. Sie hinterfragt kulturell verankerte Rechtfertigungen von Gewalt und reformiert gesellschaftliche Strukturen, die Gewalt produzieren.

„Die notwendigen strukturellen Reformen benötigen zwei Jahre“

Nach Einschätzung von Sekhar (55) handelte es sich um eine genuine Bewegung der Student:innen. „Gerüchte, die kursieren“, ist der erfahrene Diplomat überzeugt, „dass sie aus dem Ausland gefördert oder gar angestoßen worden wäre, haben keine Substanz“. Auslöser sei zwar der Protest gegen die Quotenregelung für Einstellungen im Staatsdienst gewesen. Doch die Menschen hätten die Einschränkung der Rede- und Pressefreiheit statt gehabt, ebenso wie die massive Korruption nie da gewesenen Ausmaßes und das Machtgeflecht der Awami League in allen Bereichen bis in jedes Dorf. Der studierte Bauingenieur hatte in der Privatwirtschaft gearbeitet, eher er ins Außenministerium wechselte, für das unter anderem an diplomatischen Vertretungen in mehreren asiatischen Länder und den USA tätig war.

„In der Dynamik der Bewegung ist entscheidend gewesen“, analysiert Sekhar, „dass in der Nacht des 14. Juli, nach Sheikh Hassinas diskreditierender Stellungnahme gegenüber den Demonstrant:innen*, Studentinnen in sehr großer Zahl auf die Straße gingen“. Die jungen Frauen hätten einen erheblichen Anteil an der Revolution, ist er überzeugt. Die von der Regierung befohlene massive Gewalt der Polizei und des Militärs habe dazu geführt, dass sich weite Teile der Bevölkerung der Erhebung anschlossen, einschließlich Mitglieder des Studierenden-Flügels der Awami League. Er spricht von 1.500 Toten während der Demonstrationen. Die Armee habe sich bald geweigert, auf eigene Landsleute zu schießen. Nach seiner Einschätzung wird „die Übergangsregierung zwei Jahre im Amt sein, bis es Wahlen geben wird. Dieser Zeitraum wird für die erforderlichen strukturellen Reformen nötig sein“. Er nennt die Unabhängigkeit der Justiz, des Bankensektors und der Kommission gegen Korruption, sowie die Polizeiverwaltung und das Wahlsystem. Dass der Chef der Zentralbank und der Oberste Richter gleich nach dem Sturz der Regierung ins Ausland geflohen seien, sagt er, mache „das strukturelle Defizit in Bangladesch deutlich, das diese Machtverflechtung und Form der Autokratie erst möglich gemacht haben“. Verfassungsrechtlich sieht der Beamte kein Problem für eine zweijährige Übergangsregierung, da es 2006 den Präzedenzfall einer – auch zweijährigen – Übergangsregierung gegeben hätte. „Auch wenn die Verfassung hier eine Lücke hat“, merkt er an.

Nach Ermessen des Mitarbeiters im Auswärtigen Dienst hat die Jamaat-e-Islami unter den politischen Kräften im Land die am besten organisierten Strukturen. Doch die Übergangsregierung stürzen könne die Partei nicht. Sie würde auch keine Bedrohung für den Prozess der politischen Reformen darstellen. Bei Wahlen würden sie gewiss Parlamentssitze gewinnen, doch „auf keinen Fall eine Regierungsmehrheit bekommen“, ist Sekhar überzeugt. Die Politik der Awami League Regierung, die Jamaat-Partei ins politische Aus zu drängen und zu verbieten, sei kontraproduktiv gewesen und hätte diese gestärkt, analysiert er. Die Jamaat-e-Islami hätte sich 1971 gegen die Unabhängigkeit Bangladeschs gestellt, da sie der Gemeinschaft der Muslime einen hohen Wert beimesse. Doch inzwischen bekenne sie sich eindeutig zur Unabhängigkeit des Landes. Das alte Image würde sich jedoch noch halten.

Ein weiteres Anzeichen für deren Wandlung sieht Sekhar darin, dass „unmittelbar nach dem Sturz der Regierung Studenten aus Koran-Schulen und islamischen Universitäten hinduistische Tempel und indigene Gemeinschaften vor Übergriffen geschützt haben“. Das Bild, das die Awami League von sich als Partei für den Schutz der Minderheiten verbreitete, sei nicht haltbar, Politiker dieser Partei wäre für massiven Landraub an Indigenen verantwortlich.

„Die größte Gefahr für den Transformationsprozess geht von Kräften aus, die ihre Macht verloren haben, jedoch über sehr große Ressourcen verfügen“, äußert er seine Besorgnis. Sie würden nach einiger Zeit, wenn sich die Situation weiter normalisiere, auf jeden Fall auftauchen und versuchen, an ihre Pfründe zurückzukommen.

Ein Balanceakt für die aktuelle Regierung sei auch die Außenpolitik – mit der EU und den USA als größten Importeuren von Kleidung aus Bangladesch, China als größtem Zulieferer an Rohmaterialien und Maschinen für diesen Sektor, Indien als übermächtigem Nachbarn, sowie der Abhängigkeit von arabischen Ölstaaten als Energielieferanten und als Arbeitsmarkt für Menschen aus Bangladesch.

*„Wollen sie, dass die Nachkommen der Razakars alle Erleichterungen erhalten?“ Kollaborateure der pakistanischen Armee während des Befreiungskrieges 1971 werden in Bangladesch als Razakars bezeichnet.

„Wir werden Bangladesch verlassen“

„Seit dem 5. August zieht freitags unter unserem Fenster eine Gruppe Männer vorbei“, berichtet Suryatapa (47) und fährt mit gesenkter Stimme fort: „Sie rufen: ‚Ein oder zwei Hindus am Tag! Einer zum Frühstück und einer zum Abendessen!“ Niemand würde dagegen einschreiten. Suryatapa und seine ganze Familie sind Hindus. Eine enge Verwandte, erzählt er, Lehrerin an einer staatlichen Grundschule in einem Dorf im Süden des Landes, wurde von muslimischen Lehrkräften aufgefordert, 20.000 Taka zu bezahlen, sonst würde sie ihren Job verlieren. Seine Nichte müsse jetzt, nach dem 5. August, in der staatlichen Schule in Dhaka auch als Hindu ein Kopftuch tragen. Das Geschäft eines Onkels, der Mobilfunkgeräte verkaufte, sei komplett zerstört worden. Die Polizei würde den Fall nicht aufzunehmen. „Viele Polizisten scheinen von den Ereignissen traumatisiert zu sein“, reflektiert der Wirtschaftsprüfer, Recht und Ordnung seien noch nicht wieder hergestellt. Doch auch wenn dies irgendwann wieder der Fall sein wird, nach dem 5. August seien „so viel Hass gegen Minderheiten und Andersgläubige zum Vorschein gekommen, so viel Diskriminierung, so viele negative Emotionen, die sich in Gewalt entladen“, dass er sich ernsthaft um die Sicherheit seiner Familie sorge.

Die Diskriminierung von Hindus sei in der Gesellschaft immer latent vorhanden gewesen, sagt der studierte Finanzmanager. Wie weit sie verbreitet ist, sei jetzt erschreckend deutlich geworden. Er habe keine Hoffnung, dass sich dies entscheidend ändern wird, und führt an: „Alle der Sprecher:innen der 64 Student:innen-Komitees der Juli-Bewegung sind Muslime. Doch zehn Prozent der Bevölkerung Bangladeschs gehören anderen Religionen an. Das müsste sich auch in den Komitees widerspiegeln.“ Suryatapas Konklusion: „Ich will das Land verlassen, alle aus meiner Familie wollen das, am meisten unsere Kinder.“ Seine Frau würde sagen, er solle zuerst gehen und sich eine Existenz aufbauen. Zwei, drei Jahre würde sie mit den Kindern in Bangladesch alleine zurechtkommen und dann nachziehen. S. beobachtet: „Tausende Hindus haben bereits das Land nach Indien verlassen, und täglich werden es mehr.“

„Meine Angst ist größer als der Glaube an die Botschaft an den Wänden“

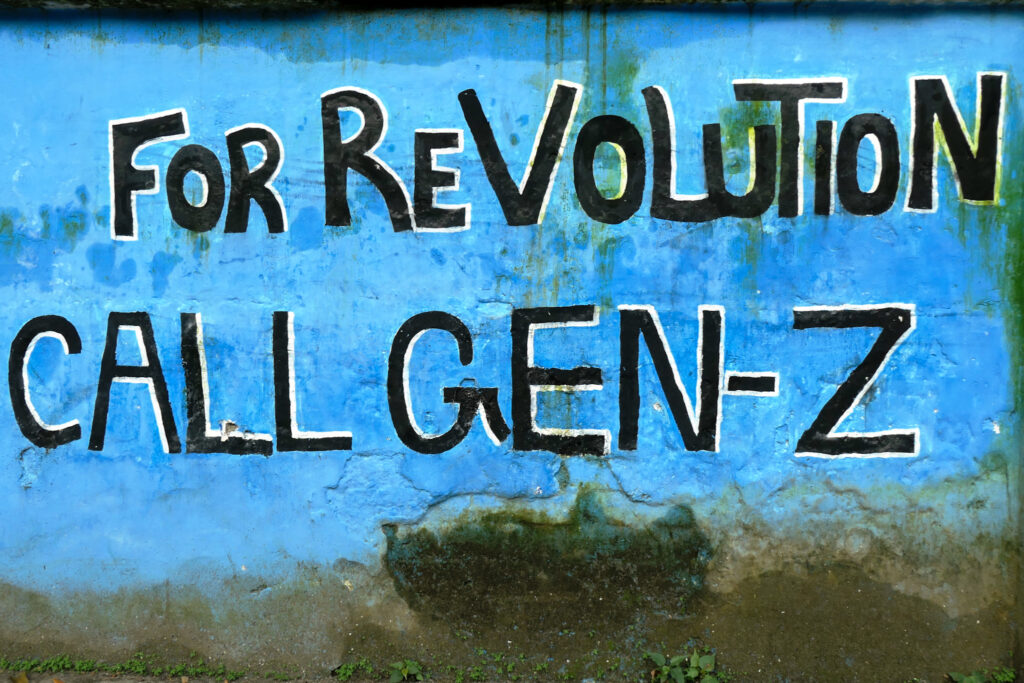

„Ich habe auch eines der Mauerbilder in den Straßen von Dhaka gemalt“, erzählt Ranjit (14) und präzisiert: „Insgesamt fünf Gemälde haben meine Freunde und ich im August gemacht. Ich hatte die Verantwortung für das Bild PEN IS MIGHTIER THAN WEAPON“ (Die Feder ist mächtiger als Waffen). Er geht in die achte Klasse, Chemie ist sein Lieblingsfach, aktuell lernt er die ersten fünfzig Elemente des Periodensystems auswendig, und wie sie untereinander chemische Verbindungen eingehen können. In vielen Städten des Landes und überall in der Hauptstadt, an den breiten Hauptstraßen, an den Universitäten und in den engsten Gassen der Altstadt, präsentieren Graffitis die Werte der Studentenbewegung: Meinungsfreiheit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit der Politik, Gleichheit, Gemeinschaftssinn. Und religiöse Vielfalt: Buddhisten, Muslimas, Hindus, Christ:innen – mit ihren jeweiligen religiösen Symbolen – sind vereint und gleichberechtigt abgebildet, gemeinsam mit Menschen in bengalischer Kleidung ohne religiöse Zuordnung. Oft stehen Sätze darunter wie: ‚Das ist unser Bangladesch‘. Doch Ranjit möchte das Land verlassen: „Ich habe Angst, dass die Diskriminierung von uns Hindus weiter zunimmt“, sagt er. Er führt die Zerstörung des Hauses seines Schulfreundes am 6. August an, die lauten Stimmen muslimischer Prediger gegen Andersgläubige, und Schulkameraden, die ihre Sitzplätze im Klassenzimmer weit entfernt von ihm wählen würden. Von seinen Freunden würde er keine Diskriminierung erfahren, sagt er auch. „So bald als möglich möchte ich nach Europa oder in die USA“, benennt er seine Ziele: „dort habe ich besser Möglichkeiten zu studieren. Und mir gefällt der freie Lebensstil.“ Nach einer kurzen Pause schiebt Ranjit nach: „Wahrscheinlich ist mein Wunsch ins Ausland zu gehen ein Mix aus verschiedenen Motiven.“

„Wir erwarten von der Übergangsregierung, dass sie Reformen durchsetzt“

„Wir haben viele Opfer gebracht“, sagt Tarique (22). Knapp fällt seine Antwort auf die naheliegende Nachfrage aus: „Einige unserer Kommilitonen sind bei den Demonstrationen gestorben.“ Im Juli und Anfang August sei Bangladesch in einer katastrophalen Situation gewesen, jetzt sei es besser. Doch es müsse noch viel passieren, bis das System reformiert wäre, mehr Gerechtigkeit ermöglichen und Machtmissbrauch unterbinden würde. „Wir wollen Frieden“, betont der Student der Betriebswirtschaft, „ein harmonisches Zusammenleben der verschiedenen Gruppen und Religionen in der Gesellschaft, keine politisch-ideologische Propaganda“. Gerade in ländlichen Regionen müsse viel getan werden, um die Lebensbedingungen zu verbessern, meint er, auf dem Heimweg vom Freitagsgebet. Hier, in den engen Gassen der Altstadt von Dhaka, sei er aufgewachsen und zu Hause. In der Stadt müssten vor allem der öffentliche Verkehr verbessert und Jobs für junge Menschen geschaffen werden.

„Wir in Bangladesch haben keine hohen Erwartungen“, ist Tarique überzeugt, „wir wollen ein einfaches Leben. Wir wollen Frieden.“ Auf die Frage, wie die Studentenbewegung überwachen würde, dass ihre Werte, für die sie auf die Straße gegangen sind, in den nächsten Monaten tatsächlich in Politik umgesetzt werden, sagt er: „Wir erwarten von der Übergangsregierung unter Professor Yunus, dass sie die notwendigen strukturellen Reformen durchsetzt“. Gemeinsam mit seinen Kommiliton:innen hoffe er auf ehrliche Parteien in Zukunft und gute Regierungsführung. Auf nochmalige Nachfrage zur Rolle der Student:innen bei der aktuellen Gestaltung von Gesetzen, Institutionen und Entscheidungsabläufen meint er: „Ich orientiere mein Verhalten an meinen Werten und bin überzeugt, dass das nach außen wirkt.“ Und als er sich verabschiedet, hebt Tarique ein drittes Mal hervor: „Wir wollen Frieden.“

„Die Sicherheitssituation hat sich deutlich verbessert“

„Professor Yunus hat wenig Rückhalt in der ländlichen Bevölkerung“, sagt Manish (45). Er habe ein gutes Image unter Student:innen, Intellektuellen in Dhaka und im westlichen Ausland. In den Dörfern, die den Großteil des Landes ausmachen, würden die Menschen ihn oft als Zinstreiber bezeichnen, weiß der Entwicklungsarbeiter aus hunderten Begegnungen. Das habe damit zu tun, dass die von ihm gegründete Grameen Bank teilweise unerbittliche Methoden einsetze, um Kredite von den Frauen einzutreiben, auch dann, wenn diese – zum Beispiel durch einen Schicksalsschlag – Krisenzeiten durchmachten.

Dagegen habe die Jamaat-e-Islami in vielen Dörfern eine feste Basis, führt Manish aus. Systematisch hätten die Partei und ihr nahestehende islamistische Institutionen in den letzten drei Jahrzehnten im ganzen Land Koranschulen aufgebaut, Prediger in den Moscheen ideologisch geschult, Burkas unter Frauen verteilt.

In den Projekten, die Manish leitet, arbeiten über 3.000 Angestellte: in mehreren Distrikten ermöglichen sie benachteiligten Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Bildung und höherem Einkommen. Aufgewachsen ist er in Jashore. Dort hätten zunächst wenige Student:innen an den Demonstrationen teilgenommen, erzählt er. Doch nach dem 16. Juli, nach dem Tod des Studentenführers Abu Sayed im 350 Kilometer entfernten Rangpur, seien „alle jungen Menschen des Distrikts auf der Straße“ gewesen.

Gefragt, ob es nach dem Sturz der Regierung am 5. August in Jashore Gewalt gegen Hindus und die indigene Bevölkerung gegeben habe, berichtet Manish, dass ihm keine gravierenden Vorkommnisse bekannt seien: „Noch in der gleichen Nacht tauchten in Hindu-Siedlungen Gruppen der Jamaat-e-Islami auf und sagten: ‚Wir beschützen Euch, Ihr braucht keine Angst zu haben‘.“ Seiner Einschätzung nach „tun sie das nur aus taktischen Gründen. Wenn sie ihre Macht gefestigt haben, werden sie ihr wahres Gesicht zeigen.“ Er erläutert: „Ich kann diesen Menschen nicht vertrauen. Shibir-Studenten haben Kommilitonen von uns an der Uni die Adern aufgeschlitzt oder sie auf andere Weise umgebracht“.

Im Westen grenzt der Distrikt an Indien. Manish liegen keine Informationen vor, dass Hindu-Familien im größeren Stil ins Nachbarland auswandern würden. „Es gab immer länderverbindende Hochzeiten unter Hindu-Familien oder strategische Gründe, geschäftliche Standbeine in beiden Ländern zu haben, und damit den Umzug von Familien nach West-Bengalen, den indischen Teil“, sagt der Entwicklungsexperte, „ich habe den Eindruck, dass die Hindus zunächst beobachten, wie sich die Situation in Bangladesch entwickelt.“

„Nachdem die Polizeistationen brannten, kamen viele Beamte nicht mehr in den Dienst“, fasst Manish Berichte zusammen, die während der ersten August-Wochen auf seinem Schreibtisch landeten, und ergänzt: „Ich habe den Eindruck, dass nicht wenige Polizist:innen ganz ihren Dienst quittieren werden.“ Wirtschaftlich sei das für die Familien enorm schwierig, auf das sichere Monatsgehalt aus einem bisher sehr begehrten Job beim Staat zu verzichten, „doch der Schock und die Angst, nochmals attackiert zu werden, sitzen tief“, meint er, und „manche von ihnen gehören auch der Awami League an.“

Kriminelle hätten „das Vakuum der fehlenden Sicherheitskräfte ausgenützt“, stellt Manish fest, auch im Distrikt Jashore habe es Geschäftsplünderungen und Versuche von Landraub gegeben: „doch die Interimsregierung reagierte und ordnete Mitte September an, dass die Armee gemeinsam mit der Polizei für Recht und Ordnung sorgen soll.“ Ihr Mandat ist auf zwei Monate begrenzt, Schusswaffen darf das Militär nicht einsetzen. Seither patrouillierten Soldaten an allen großen Kreuzungen und Märkten, beobachtet Manish. „Die Sicherheitssituation im Distrikt hat sich dort deutlich verbessert, wo Polizei und Militär gemeinsam Dienst tun“, fällt ihm auf, „ist dies nicht der Fall, sind Soldat:innen manchmal überfordert, da sie die jeweiligen lokalen Gegebenheiten nicht kennen, nicht wissen, wie man eine Anzeige aus der Bevölkerung aufnimmt, oder was sie mit festgenommenen Dieben machen sollen, wenn das Untersuchungsgefängnis abgebrannt ist.“

Auch die wirtschaftliche Ungewissheit beunruhige viele Menschen, meint Manish: „Acht Banken sind in der Krise. Sie können die Ersparnisse der Kund:innen nicht ausbezahlen.“ Mitglieder der Awami League Regierung und mit ihnen verbundene Bankmanager hätten bis zu 40 Prozent der Bankeinlagen ins Ausland verschoben, teilweise in Form von Krediten. Bemühungen, sie zurück zu erhalten, hätten bisher wenig Erfolg. Die Regierung betone: ‚Keine Bank wird Konkurs gehen‘, gibt Manish wider, doch für ihn ist „noch unklar, was das für die Kleinsparer bedeutet.“

„Unsere NGO ist bisher nicht angefragt worden, sich an Konsultationen zum politischen Reformprozess zu beteiligen“, sagt Manish, doch wenn es entsprechende Plattformen gäbe, würde er Menschen aus den Dörfern ermutigen, in denen sie arbeiten, sich engagiert in die Weiterentwicklung der Demokratie einzubringen.

„Ich plädiere für baldige Wahlen“

„Mein Freund wurde auf einer Demo mitten in die Stirn getroffen“, erzählt Faruque (32) und zeigt mit seinem rechten Zeigefinger auf die entsprechende Stelle an seinem Kopf, an der die Kugel eintrat. „Er starb, ehe wir ihn durch die Polizeiabsperrung ins Krankenhaus bringen konnten“, sagt der Physik-Dozent. Das wäre auf einer der wenigen Demonstrationen geschehen, an denen er selbst teilgenommen habe: „Wir konnten uns nicht vorstellen, dass das passiert“. Vor allem habe er Student:innen mit Trinken und Essen unterstützt, zum Beispiel als der ganze Campus der Universität von Sicherheitskräften umstellt und besetzt gewesen sei. Die Familie seines Freundes sei in unendlicher Trauer. Aus dem von der Übergangsregierung eingerichteten Fonds würden sie jedoch keine Entschädigung wollen. Sie seien solvent. Der Vater habe gesagt, Familien, die ein Kind verloren hätten und das Geld brauchen würden, sollten ihren Anteil erhalten.

„Viele Eltern wissen noch nichts über den Verbleib ihrer Kinder“, fügt sein Kollegen Rafi (30) an, der an der gleichen Universität Informationstechnologie unterrichtet. „Die Polizei hat Student:innen, die sie erschossen hat, verbrannt oder in die Flüsse geworfen“, weiß er aus Augenzeugenberichten. Die Aufklärung würde noch Monate dauern.

Beide Dozenten sind überzeugt, dass es sich um eine genuine Student:innen-Bewegung handelte. Die politischen Parteien seien aufgesprungen, als sich die Proteste ausweiteten, um das Momentum nicht zu verpassen. Studentenführer:innen, die einer Partei angehören, hätten ihre Identität zunächst nicht zu erkennen gegeben. „Sonst hätten viele Student:innen nicht mitgemacht, da Parteien einen schlechten Ruf haben“, vermutet Faruque, das hieße jedoch nicht, dass die Bewegung von den Oppositionsparteien gesteuert gewesen sei.

Den Einsatz von Schlagstöcken durch Demonstranten hält der Physiker Faruque für legitim: „Die dienten den Studenten nur zu ihrer Sicherheit.“ Ohne sie wären sie der Gewalt der Polizei schutzlos ausgeliefert gewesen und sofort inhaftiert worden, rechtfertigt er die Stöcke.

Sein Kollege widerspricht nicht. Nach Einschätzung des Informatikers hat die Übergangsregierung unter Professor Yunus eine hohe Reputation, jedoch keine politische Erfahrung. „Deshalb ist es schwierig für sie, die volle Kontrolle über die Verwaltungsorgane und die Sicherheitskräfte zu erlangen“, meint er und plädiert für baldige Wahlen. „Das Volk ist der Souverän“, argumentiert er, „von ihm gewählte Vetreter:innen müssen über die Reformen und eine Verfassungsänderung entscheiden.“ Die Übergangsregierung sei nicht vom Volk mandatiert.

Übereinstimmend vertreten die beiden Dozenten die Auffassung, dass die Awami League vom aktuellen politischen Prozess und den nächsten Wahlen ausgeschlossen werden solle. Sonst könnten sie Einfluss nehmen auf die Untersuchung der Gewaltverbrechen, von Folter und illegalen Hinrichtungen während ihrer Amtszeit.

„Auch wenn ich die Jamaat nicht mag“, leitet Rafi seine Prognose ein, „die BNP und die islamistische Partei werden die meisten Stimmen erhalten.“

„Geschulte Bürger:innen schreiten gegen Gewalt ein“

„In den ersten sechs Wochen, von Juni bis Mitte Juli, setzten die Student:innen ausschließlich gewaltfreie Methoden ein“, analysiert die Soziologin Subrata (33), „Demonstrationsmärsche, Plakate, Lieder, Blockaden, eine respektvolle Sprache, keine Steine, keine Stöcke, keine Beleidigung von Personen, keine brennenden Autoreifen, sachlich formulierte Forderungen“, zählt sie auf.

Ihre Kollegin Anubha (35), mit der sie in einer NGO das Büro teilt, ergänzt: „Wir haben sehr viele Presse-Berichte gesammelt, die das belegen.“ Die Politologin schildert ihre eigene Erfahrung: „Mein Heimweg von der Arbeit führt stets durch Straßen, in denen Demonstrationen stattfanden. Nie habe ich in dieser Zeit dort Steine oder andere Anzeichen eskalierter Gewalt gesehen.“ Die Gewalt sei ausgebrochen, reflektiert die Mutter zweier Kinder, als der Generalsekretär der Awami League am 15. Juli verkündete, der Studentenflügel seiner Partei werde die Demonstrationen stoppen. Am gleichen Abend seien Gruppen dieser Chhatra League mit Schlagstöcken auf den Campus der Universitäten aufgetaucht. „Um Mitternacht erhielt ich aufgeregte Anrufe aus Wohnheimen von Studentinnen, Chhatra-Studenten wären in die Schlafsäle eingedrungen und würden sie sexuell belästigen“, berichtet die NGO-Mitarbeiterin. Von da an hätten die Studenten-Kader der BNP, Jamaat-e-Islami und anderer Parteien mit Schlagstöcken an den Demonstrationen teilgenommen und die Gewalt sei eskaliert.

Den beiden Frauen ist nicht bekannt, dass es Trainings in Methoden gegeben hätte, wie man einer Eskalation von Gewalt entgegenwirkt und gewalttätigen Gruppen innerhalb einer Protestbewegung entgegentritt.

Aus den Projektregionen habe sie unmittelbar nach dem 5. August viele Berichte über Aggression gegen Hindus erhalten, sagt Anubha, die in ihrer NGO für Menschenrechte zuständig ist: „47 Fälle sind dokumentiert“. Zum Beispiel seien in einem Dorf im nördlichen Distrikt Thakurgaon nachts Männer mit Schlagstöcken aufgetaucht und hätten die Familien aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Ganz offensichtlich hatten sie es auf das Land abgesehen, fügt Anubha an: „Doch die Dorfgruppen, die wir durch das Projekt initiiert und im Schutz von Menschenrechten geschult hatten, wurden aktiv.“ Sie traten den Aggressoren entgegen, organisierten Nachtwachen, baten die Hindu-Familien zu bleiben, gibt Anubha Berichte aus der Region wieder. Inzwischen sei es in den Projektgebieten ruhig, erklärt sie: „In den letzten Wochen habe ich keine Berichte mehr von Übergriffen erhalten.“

Allerdings erhielte sie aktuell viele Nachrichten von verbalen Angriffen gegen Frauen. Vor allem von Männern mit langen Bärten würden sie in den Straßen angesprochen werden, sich ‚ordentlich‘ zu kleiden und den Kopf zu bedecken, erzählt Anubha, die selbst am liebsten leger-bequeme, bengalisch-traditionelle Kleidung trägt. In den letzten Wochen hätten Vorfälle dieser Art stark zugenommen. Wenn Frauen kontern und ihre Selbstbestimmung betonen, würde der Ton oft noch aggressiver, eine Frau sei gar angespuckt worden. „Manchmal schreiten Passanten ein und stellen sich auf die Seite der Frauen“, gibt Anubha Berichte wider, „doch manchmal kommen weitere Männer dazu, die den Angreifer unterstützen“. Inzwischen beobachte sie eine gewisse Selbstzensur unter jungen Frauen, dass sie „in der Öffentlichkeit keine Jeans, Pants oder Tops mehr tragen“.

„In unserem Netzwerk von Menschenrechtsorganisationen haben wir begonnen zu diskutieren, was wir in dieser Situation tun können“, sagt Anubha, „doch wir stehen ganz am Anfang“. Sie senkt ihre Stimme: „Allerdings wissen wir nicht mehr, wem wir noch trauen können, nachdem sich so viele vermeintlich Liberale jetzt geoutet haben, dass sie der Jamaat-e-Islami nahestehen. Wir sind vorsichtig geworden.“

„Der Einfluss islamistischer Gruppen nimmt immens zu“

„Ich bin besorgt über die Richtung des Reformprozesses unter der Übergangsregierung“, sagt Sanav (49): „die Jamaat-e-Islami und ihr nahestehende Gruppe nehmen enorm Einfluss.“ Positionen in Verwaltung, Militär und Polizei, die nach dem Sturz der Awami League Regierung frei geworden sind, würden überproportional mit Mitgliedern der Jamaat-e-Islami Partei besetzt, stellt der Mitarbeiter einer internationalen Menschenrechtsorganisation fest. Zudem würde jetzt deutlich werden, dass viele Mitglieder der Jamaat-e-Islami hohe Positionen in der Armee besetzen. Die hochrangigen Offiziere bis zum Generalsrang würden sich nun öffentlich dazu bekennen, dass sie der islamistischen Partei angehören. In der Amtszeit der Awami-Regierung sei der Jamaat-e-Islami gelungen, im Verborgenen ihre Leute in solche Positionen innerhalb der Armee zu bringen.

Auch in der Übergangsregierung würde die Jamaat-e-Islami eine übergewichtige Rolle einnehmen, nimmt Sanav wahr, der Englische Literatur sowie Friedens- und Konfliktforschung studiert hat. Als Beispiel führt er den Ausschuss zur Bildungsreform an, den die Regierung einrichtete. Unter anderem soll dieser Schul-Curricula weiterentwickeln. Zwei Professor:innen, Samina Lutfa und Kamrul Hasan, wurden in den Ausschuss berufen. „Sie haben sich während der Proteste unermüdlich für die Rechte der Student:innen einsetzt“, weiß Sanav, „besuchten sie in Untersuchungshaft, verlangten von der Polizei die Freilassung der unrechtmäßig inhaftierten Demonstrant:innen, erreichten viel“. Das hätte ihnen große Anerkennung unter Student:innen eingebracht, und die Nominierung in der Kommission. „Islamistische Gelehrte kritisierten, dass sich die beiden für die Rechte von LGBTQI einsetzen würden, das sei anti-islamisch“, fährt Sanav fort. Die Regierung enthob die beiden Professor:innen umgehend ihres Amtes.

Ein weiteres Indiz für die Einwirkung der Jamaat-e-Islami sowie der BNP auf Entscheidungen der Übergangsregierung sieht der Menschenrechtler Sanav in deren Erlass, dass alle Gewalttaten vonseiten Demonstrierender während des Julis und Augusts straffrei bleiben. Nach Einschätzung von Sanav starben nach dem Sturz der Regierung durch diese Gewalt über tausend Menschen (andere Beobachter sprechen von bis zu 3.000), über vierhundert Polizeistationen wurden zerstört sowie viele öffentliche Einrichtungen und Privathäuser. Der Beschluss löse auch deshalb Verwunderung aus, da in den Gremien der Übergangsregierung Wissenschaftler:innen vertreten wären, die internationales Recht studiert hätten.

Den Einfluss der Jamaat-e-Islami sieht Sanav auch innerhalb der Student:innen-Bewegung. Landesweit formierten sich 64 Student:innen-Komitees, welche die Proteste koordinierten und deren Forderungen in die Öffentlichkeit kommunizierten. „Erst nach dem 5. August machten viele der 64 Sprecher:innen öffentlich, etwa die Hälfte, dass sie den Studenten-Flügeln der Jamaat-e-Islami oder der BNP angehören“, stellt er fest. Vermutlich erhielten sie ihre Rolle in der Bewegung, weil sie geschult seien, vor Gruppen zu sprechen und Inhalte zu kommunizieren, reflektiert Sanav. Doch mit Bekanntgabe ihrer Identität hätten sie ankündigen können, dass sie ihre Parteirolle ruhen lassen, um in den Komitees Interessen-übergreifend für die Bewegung tätig zu sein. Das sei nicht passiert. „Die Menschen fühlen sich getäuscht“, resümiert er.

„Angehörige der Chhatra League, des Studentenflügels der Awami League, outen sich plötzlich, dass sie in Wahrheit der Islami Chhatra Shibir angehören, der Studentenorganisation der Jamaat-e-Islami“, fährt Sanav fort, „seit vielen Jahren hat die Jamaat ihre Leute dort eingeschleust“. Das entspräche der sehr langfristig angelegten Strategie der Partei, staatliche und andere Institutionen zu unterwandern und sukzessive in allen gesellschaftlichen Bereichen mehr und mehr Einfluss und Macht zu erlangen.

Das Bekanntwerden all dieser Fälle habe zur Folge, dass Zusammenhalt und Offenheit in gesellschaftlich aktiven Kreisen erodieren würden. „Die Leute wissen nicht mehr, wem sie noch vertrauen können“, nimmt Sanav wahr, der beruflich jeden Tag mit anderen Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen zu tun hat. Sorge bereitet Sanav zudem die Zunahme von Online-Attacken, bei denen Menschen aufgrund von ideologischen Unterschieden abgestempelt und verbal angegriffen würden. In sozialen Medien würden sogar Listen mit Personen zirkulieren, die – nach Auffassung der Autoren – zu progressiv seien und deshalb eliminiert werden sollten.

Das am 8. September gegründete Bürger:innen-Komitee sieht Sanav, der die politischen Ereignisse im Land aus persönlichem wie beruflichem Interesse jeden Tag genau verfolgt, ebenfalls kritisch. Die im Komitee vertretenen Anwält:innen, Lehrkräfte, Journalist:innen, ehemalige Leiter von Studentenvereinigungen und Influenzer wollen die Student:innen-Bewegung unterstützen, deren Ziele in politische Entscheidungsprozesse einzubringen. Ebenso wollen sie Konsultationen mit verschiedenen Gruppen in verschiedenen Landesteilen durchführen. „Der Vorsitzende des Bürger:innen-Komitees gehörte zuvor dem Vorstand der Amar Bangladesh Party an“, verdeutlicht Sanav, „diese wurde von führenden Köpfen der Jamaat-e-Islami gegründet, nachdem das Oberste Gericht ihre Partei verboten hatte.“

All diese Beobachtungen legen für Sanav den Schluss nahe, dass die Revolte nur partiell auf einer genuinen Bewegung der Student:innen basiert. Auch Professor Muhammad Yunus, der Chef der Übergangsregierung, habe im Rahmen der UN-Vollversammlung im September erklärt, dass es sich nicht um einen spontanen Aufstand, sondern um eine gut koordinierte Anstrengung handelte, dass der Putsch eine akribisch geplante Sache war.

Sanav beunruhigt auch, dass einige Anführer der Student:innen-Bewegung innerhalb weniger Wochen sehr reich geworden seien. Aus bescheidenen Verhältnissen stammend, würden sie plötzlich mit Autos durch die Stadt fahren, nimmt Sanav wahr. Fälle seien bekannt geworden, dass sie sich ihre neu erlangten Zugänge zu Entscheidern in Behörden und Ministerien von Geschäftsleuten bezahlen lassen, zum Beispiel wenn es um öffentliche Aufträge gehe. „Sie setzen das bestehende System fort“, konstatiert er.

Hoffnung setzt Sanav auf die Student:innen aus der zweiten Reihe. Viele würden weiterhin für die Werte der Bewegung einstehen und wachsam wahrnehmen, welche Richtung die Politik einschlägt. Sie könnten geschult werden in Methoden der gesellschaftlichen Partizipation, die ihren Werten entsprechen, und im Aufbau von Netzwerken, reflektiert er auf dem Hintergrund seiner Friedens- und Konfliktstudien

Die Artikulation genuiner Interessen sieht Sanav auch bei den tausenden Student:innen, die durch Gewalt der Sicherheitskräfte Verletzungen erlitten haben, ein Auge verloren oder ein Bein, Schusswunden, Gehirnerschütterung mit bleibenden Folgen. Keine:r von ihnen hätte bisher aus dem eingerichteten Fonds eine Entschädigung erhalten. Sie würden den Reformprozess kritisch beobachten und könnten Interesse an Trainings in Gewaltfreiheit haben.

„Wir hoffen, dass neue Parteien entstehen“

„Wir waren nur manchmal auf der Straße“, erzählt die Architektur-Studentin Salma (20), „es gab viele Möglichkeiten, die Bewegung zu unterstützen“. Während sie fortfährt, zeigt sie auf ihre Freundin: „Wir haben Berichte über Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte zusammengestellt und an internationale Organisationen geschickt, zum Beispiel an Human Rights Watch.“ Mita (20), die in Dhaka Bauingenieurwesen studiert, übernimmt das Wort: „Wir waren sehr angespannt. Niemand wusste, was passieren wird. Jetzt sind wir sehr glücklich, dass wir unsere Freiheit erkämpft haben.“ Salma knüpft an: „Das ist ein großer Sieg. Die größere Herausforderung besteht darin, diese Freiheit zu behalten, sie in Politik umzusetzen“, zu der für sie „auch soziale und wirtschaftliche Entwicklung“ gehöre.

„Wir vertrauen auf Professor Yunus“, betont die angehende Architektin Salma: „doch noch ist nicht klar, ob die jetzige Regierung tatsächlich die Macht hat, konsequent die nötigen Reformen durchzusetzen.“ Ihre Freundin Mita nickt mit dem Kopf. Salma erläutert ihre Befürchtungen: „BNP-Politiker fangen in ihren neu erlangten Positionen bereits wieder an, die Leute auszubeuten.“ Sie zeigt auf die Tee-Stände an der Kreuzung nahe der Universität: „Zum Beispiel indem sie diesen kleinen Händler:innen illegal Gebühren abpressen“, und fügt ein bengalisches Sprichwort an: „Altbekanntes im neuen Gewand.“ Von Politikern der Jamaat-e-Islami habe sie solche Machenschaften noch nicht gehört, „doch die wollen wir Frauen nicht“, ist für die beiden klar, „wir lieben unsere Freiheit.“

Die in Jeans und Pullover gekleidete Salma erzählt: „Heute morgen war ich am Tempel, um mit meinen hinduistischen Freundinnen Puja zu feiern. Ich selbst bin Muslima. Doch ich liebe dieses Miteinander, diese vielen Farben des Lebens. Mein Herz wird weit, wenn ich ihre religiösen Lieder höre und gleichzeitig den Azan-Ruf vom Minarett.“ Für sie ist klar: „Die Jamaat will diese Vielfalt nicht, die unsere Kultur ausmacht. Wenn sie an die Macht kommen, werden die Minderheiten in Bangladesch leiden.“

Auf die Frage, wie die Student:innen überwachen würden, dass ihre Werte, für die sie auf die Straße gegangen sind, in Reformen umgesetzt werden, antwortet Salma: „Wir hoffen, dass es passiert und beobachten die Politik. Wir hoffen, dass die Übergangsregierung sechs Jahre im Amt bleibt. Wir hoffen, dass in dieser Zeit neue Parteien entstehen.“ Einen kurzen Augenblick hält sie inne und ergänzt: „die Chance ist vielleicht gering. Doch wir hoffen es.“

Handlungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft in Bangladesch

Johan Galtung, der Gründer der Friedensforschung, betonte in seinen Vorlesungen oft, dass man von jede:r Ärzt:in, die man aufsucht, nicht nur eine Diagnose erwartet, sondern auch eine Prognose und eine Therapie. Gleichermaßen hätte jede:r Autor:in die Aufgabe, gesellschaftspolitische Konflikte nicht nur darzustellen und zu analysieren, sondern auch geeignete Lösungswege zu benennen. Die Gesprächspartner:innen in Dhaka haben enorm viele Aufgaben angeschnitten, mit denen die Interimsregierung, die Student:innenbewegung, die Bürger:innen des Landes konfrontiert sind – von Bankenaufsicht über Parteiengesetz bis zur Repräsentation der Bevölkerung im Transformationsprozess, um nur drei zu nennen. Dieser Beitrag beschränkt sich auf den Blickwinkel, was zivilgesellschaftliche Akteur:innen zu einer konstruktiven, demokratischen und friedlichen Entwicklung des Landes beitragen können.

Bestürzung, Trauer, Glück der Befreiung, Hass, Angst, Hoffnung – vielfältig und widersprüchlich sind die Empfindungen, welche der Umsturz hervorruft. Gesellschaftliche Akteur:innen artikulieren das Bedürfnis, alles äußern zu können, was sie bewegt, was sie erlebt haben, was sie befürchten – ohne dass dies bewertet wird. Zivilgesellschaftliche Organisationen können hierfür geschützte Räume anbieten, und damit Akteur:innen ermöglichen, ihre Emotionen in konstruktive Energie umzuwandeln.

In einem zweiten Schritt können sich die Akteur:innen in Leitungs- und Vorbildfunktion über die aktuellen gesellschaftlichen Konfliktdynamiken austauschen sowie ihre eigene Befangenheit darin und die zugrundeliegenden Narrative reflektieren. Dies kann neue Sichtweisen und kreative Lösungsoptionen eröffnen, um die seit Jahrzehnten in der Gesellschaft bestehenden Konfliktlinien zu überbrücken.

Wie geht es weiter? Viele Szenarien sind in naher Zukunft denkbar: Kader der Awami League setzen Gewalt ein, um Zugänge zur Macht zurückzuerlangen. Oder: Student:innen sind enttäuscht über den Transformationsprozess, ihre Proteste eskalieren zu Straßenschlachten mit Sicherheitskräften. Oder: Die Übergangsregierung weitet die Machtbefugnisse der Armee aus, um ihre Tätigkeit überhaupt fortsetzen zu können. Elementare Reformpakete der Regierung sind stark islamistisch geprägt. Nach den nächsten Parlamentswahlen setzt die neue Regierung rigide, freiheitseinschränkende Methoden gegen Medien und Oppositionelle ein, zum Beispiel unter dem Narrativ, diese würden der AL nahestehen. Viele andere Szenarien – demokratiestärkende wie rückwärtsgewandte – wie sind möglich. Sehr wahrscheinlich wird eine Kombination aus den verschiedenen Szenarien eintreffen. Für Leitungspersonen in zivilgesellschaftlichen Organisationen könnten Workshops angeboten werden, in denen sie sich über die verschiedenen Prognosen austauschen und angemessene Handlungsoptionen entwickeln.

Viertens können jungen Frauen wie Männern Trainings in Zivilcourage angeboten werden, wie man entschieden und de-eskalierend für die eigene Selbstbestimmung, die Freiheit Andersdenkender und gegen Hass eintritt, im öffentlichen wie digitalen Raum.

Fünftens können nichtstaatliche Organisationen Schulungskurse und Coachings anbieten, die persönliche Wachstumsprozesse studentischer Führungspersonen fördern. Ebenso können sie Student:innen-Komitees Angebote für Schulungen in gewaltfreier Kommunikation und Aktion machen.

Sechstens können nichtstaatliche Organisationen eine Strategie für einen breiten Konsultationsprozess entwerfen, durch den möglichst viele Bevölkerungsgruppen im Reformprozess einbezogen und gehört werden. Denkbar wären etwa Bürger:innen-Dialoge mit Vertreter:innen der Interimsregierung oder Nationale Dialogplattformen wie sie in Transformationsprozessen in anderen Ländern stattgefunden haben.

Siebtens können nichtstaatliche Institutionen Trainingszentren für gewaltfreie Kommunikation, Reflexion und Aktion aufbauen – und mit einem beginnen.

Sehr viele Schulen in Bangladesch werden von NGOs betrieben. Sie haben die Möglichkeit, Friedensbildung in ihre Curricula aufnehmen.

Neuntens können Journalist:innen und Aktivist:innen eine online-Plattform einrichten, die Gerüchte über Personen des öffentlichen Lebens und konspirative Theorien verifiziert, Verleumdungen wie Fake-News aufdeckt. Um unabhängig und glaubwürdig zu sein, arbeiten dort Akteuer:innen, die verschiedensten gesellschaftlichen Lagern zugeordnet werden, zum Beispiel rechtskonservative Muslime, linke Säkulare, Indigene, usw.. Sie würden einen eigenen Kodex entwickeln und Standards für ihre Arbeitsweise sowie Instrumente zur Überprüfung, wie diese eingehalten werden.

Zehntens können Begegnungen zwischen Menschen initiieren werden, die Familienmitglieder verloren haben: durch Gewalt vonseiten der Sicherheitskräfte wie durch Gewalt von Studenten oder politischen Gruppierungen. Diese Räume können gegenseitiges Erzählen, Zuhören, gemeinsames Trauern ermöglichen.

Diese zehn Optionen basieren auf Erfahrungen in Südasien und greifen direkte wie mittelbare Anregungen aus den Begegnungen im Oktober auf. Sie wollen Gespräche und Kreativität anregen, also Neugierde, die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, die Entdeckung zukunftsweisender Perspektiven für die Transformation der Gesellschaft.

Veröffentlicht in SÜDASIEN 4/2024 und 1/2025

Text: Peter Dietzel

Fotos von den Wandgemälden in Dhaka: Peter Dietzel (creative commons)